|

Статьи

В разделе материалов: 15861

Показано материалов: 7501-7520 |

Страницы: « 1 2 ... 374 375 376 377 378 ... 793 794 » |

|

Здесь были найдены многочисленные монетные за готовки и упавшие и затерявшиеся готовые копейки, обнаружено и немало инструментов — зубил для откалывания заготовок от проволоки и чеканов. Все орудия были сделаны из железа очень плохого качества и потому быстро ломались.

|

Другие чины московского двора — стольники, стряпчие, полковники, московские дворяне — собирались на Постельном крыльце и в примыкавших к нему церемониальных залах. На царицыну же половину не проникали даже ближние бояре. Там распоряжались верховые боярыни, через которых совершали «обсылки» царедворцы, посланные от царя к царице или детям.

|

Как гласит надгробная надпись, в 1667 году он был «убиен на степи меж Саратова и Пензы, переехав реку Медведицу, от калмыков и от башкирцов, и изсечен многими ранами и изстрелен ноября 6 числа, на память иже во святых отца нашего Павла Исповедника, и с ним побиты до смерти государевых и его дому людей 40 человек, и тело его на степи сыскано».

|

Попробуем обозреть пространство Белого города, продвигаясь с востока на запад, от одной москворецкой набережной до другой. Местность, тянувшаяся направо от Варварских ворот Китай-города к слиянию Яузы и Москвы-реки, была освоена в XIV—XV столетиях. К самой реке примыкал Васильевский луг, где пасли великокняжеских лошадей. Это название сохранялось вплоть до XVIII века, когда местность была застроена.

|

«Вознесенский монастырь по своему царственному значению и богатству первенствовал между всеми женскими монастырями, — пишет И. Е. Забелин, — а потому в своих стенах сосредотачивал монашеское женское население наиболее боярское и дворянское с их пос- лужильцами». Обитель была многолюдна: более сотни сестер, «крылошанки» (певчие на клиросе), «малые девки».

|

Впервые эта местность упоминается в летописи под 1446 годом, когда великий князь Василий на дворе матери своеа за городом на Ваганкове». Следовательно, в первой половине XV века здесь существовал загородный двор великой княгини Софьи Витовтовны. Документы XVII столетия упоминают о трех церквях на Старом Ваганькове — Благовещения (построена в камне при Василии III Алевизом Фрязином), Живоначальной Троицы и Николая Чудотворца.

|

|

Здесь находились купеческие и казенные амбары с солью и поташем (калиевой солью угольной кислоты), который применялся для крашения тканей, производства мыла и т. д. Туг же торговали и рыбой. От Соляного двора и произошло название улицы Солянка. В начале XX века обветшавшие строения Соляного двора были снесены, а на их месте в 1909—1915 годах возведен в стилистике неоклассицизма комплекс доходных домов (архитекторы В. В. Шервуд, А. И. Герман, А.

|

В источниках встречаются редкие упоминания о лицах, которым великий князь поручал «ведать» Москву в его отсутствие, в частности во время военных походов. В 1382 году Дмитрий Донской, отправившись собирать войска для отражения похода хана Тохтамыша на Кострому, доверил столицу Москву митрополиту Киприану, а военным предводителем в осажденном городе стал князь Остей, внук литовского великого князя Ольгер- да.

|

«Два раза переехали реку Москву, а Неглинную и Яузу один раз, — пишет Витсен. — Вал очень запущен, частокол из бревен упал. С одной стороны видны несколько неупорядоченных бастионов из земли, с другой много деревянных башенок, а с третьей — вал, но это плохой бруствер. Вокруг него идет канава — сухой ров».

|

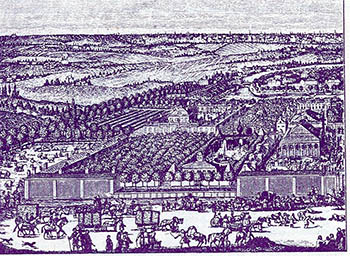

В 1652 году при создании Иноземной (Новой Немецкой) слободы на Яузе был применен тот же принцип распределения земельных участков. Правда, слобода разбивалась на пустом месте, поэтому дворы здесь были ровнее, чем на московском посаде.

|

|

В том отношении Спасский мост представлял в древней Москве средоточие всенародных потребностей именно в той грамотности, если не просвещении, какая в то время господствовала во всем составе народного знания или образования.

|

|

От Соляного двора дорога, как и сейчас, поднималась в гору, к Ивановскому монастырю. Точная дата основания этой женской обители неизвестна, но к началу XVII века монастырь уже существовал. Есть сведения о том, что здесь жили инокини-царевны Прасковья и Александра (в миру Евдокия Богдановна Сабурова) — супруги сына Ивана Грозного царевича Ивана, который подобно отцу, а возможно, по его воле отправлял жен в монастырь.

|

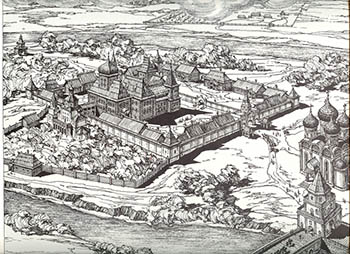

Историк А. Л. Юрганов высказал мнение, что планировка и топография Опричного двора были тесно связаны с религиозно-философскими представлениями царя Ивана Грозного о конце света. По мнению исследователя, гибель Опричного двора в пожаре явилась для царя и его современников свидетельством того, что политика опричнины неугодна Богу. Историки выдвигали разные предположения о судьбе Опричного двора после упомянутого пожара.

|

В 1632 году деревянный храм сгорел, а в 1635—1636 годах на его месте подмастерьем каменных дел Обросимом Максимовым был выстроен каменный собор. В храме, возвышавшемся прямо посередине базарного торжища, служили и проповедовали неистовые Аввакум Петров и Иван Неронов — родоначальники раскола.

|

Во время этих работ обнаружилось, что число захоронений под полом собора вдвое превышает число гробниц, установленных в храме. В 1930 году саркофаги и могильные плиты переместили в подвал Судной палаты XV века, примыкающей к южной стене Архангельского собора. Для этого пришлось откопать одну из стен палаты, разобрать в ней проход и спускать саркофаги и плиты по доскам.

|

В 1668 году монастырь сгорел. Знаменский собор был заново возведен псковскими мастерами Ф. Григорьевым и Г. Анисимовым в 1679-1684 годах. Почти в то же время (1676—1680) строился корпус братских келий. Эти памятники сохранились до настоящего времени.

|

В центре здания находилась арка, выводившая в парадный внутренний двор. «Красные палаты» находятся на стрелке Пречистенки и Остоженки. Их возвели в 1680-х годах для боярина Бориса Гавриловича Юшкова (?—1713), «дядьки» царя Ивана V. Дом Юшкова на Остоженке — двухэтажное величественное здание, первоначально имевшее еще один — деревянный — этаж. Внизу располагались хозяйственные помещения, второй этаж предназначался для приемов, третий был жилым.

|

Однако реконструкция ее внешнего облика возможна благодаря земляным работам, проводившимся в 1913 году на Соборной площади, во время которых был обнаружен фундамент странного белокаменного сооружения. Ученые того времени сочли его остатками часовни XVIII века, но позднее три сохранившиеся фотографии позволили установить, что он принадлежал храму 1329 года, имевшему уникальную восьмиугольную форму.

|

При создании впечатляющего драматического и величественного полотна «Утро стрелецкой казни» (1878—1881), наполненного историческим трагизмом, Василий Иванович Суриков использовал описание очевидца — австрийского посла Иоганна Корба, посетившего Москву в 1698—1699 годах. В «Дневнике» Корба за 13 февраля 1699 года сказано: «День ужасный, так как сегодня казнено двести человек Этот день, несомненно, должен быть отмечен черной краской.

|

В стрелецких слободах были расквартированы полки Афанасия Ивановича Левшина и Ивана Дмитриевича Зубова. Фамилии этих командиров дали прибавки к наименованиям слободских храмов: Покрова Богородицы в Левшине, иконы Божией Матери «Знамение» и Живоначальной Троицы в Зубове, а в настоящее время они сохранились в названиях Большого и Малого Левшинских переулков, Зубовского бульвара и площади.

|

|

|