|

Статьи

В разделе материалов: 15861

Показано материалов: 7481-7500 |

Страницы: « 1 2 ... 373 374 375 376 377 ... 793 794 » |

Заманчиво, конечно, представить, как вечером 23 мая 1468 года видный вельможа выскакивал из горящей бани. Но, во-первых, мы не знаем, носил ли Иван Патрикеев прозвище Корова (зато известны прозвища его сыновей: Михаил Колышка, Василий Косой, Иван Мунында). А во-вторых, на печати не обозначен обязательный в таких случаях титул.

|

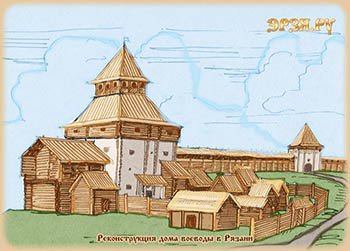

Они всегда ставились на подклетах и на уровне второго этажа соединялись переходами и сенями. Такой комплекс включал в себя жилые помещения — покои хозяина, его жены, комнаты детей, рабочий кабинет, а также парадные и хозяйственные помещения. Сени, часто встречающиеся в богатых домах XVI—XVII веков, в это время превратились в неотапливаемые помещения типа прихожей или передней.

|

|

Цена признаниям, сделанным под пыткой, невелика. Мы не знаем, были ли казненные виновниками апрельских пожаров или стали козлами отпущения. Но, поддержав слухи о «зажигалыциках», власти открыли ящик Пандоры — после нового пожара требовалось указать имена еще более страшных злодеев. Постниковский летописец сообщает, что «по улицам и по иным городом, и по селом» появились «многие сердечники» — «выима- ли из людей сердца».

|

Здесь находились дворы знати и была построена приходская церковь Рождества Богородицы. Правая сторона улицы от дороги была пустой, широкой и, спускаясь к реке, становилась поймой, заливаемой в весенние паводки и после больших дождей. У дороги тянулись огороды с небольшими хозяйственными постройками, ниже устраивались пруды для содержания рыбы, а у воды склоняли свои ветви плакучие ивы.

|

Примечательно, что 25 тел оказались мумифицированными. Из общего числа похороненных мужчины составляли лишь треть, поскольку монастырь был женским. По остаткам одежды удалось определить, что один из погребенных был стрельцом, очевидно, жителем соседней стрелецкой слободы. Его внешний облик можно представить по антропологической реконструкции, выполненной Г. В. Лебединской.

|

«Кремленград» — так именуется на плане Герритса Гесселя, составленном около 1598— 1599 годов, священная цитадель средневековой Москвы — Кремль, «Град», «Большой город» (по определению иностранцев, «Город» или «Замок»). Благодаря монументальным трудам историков Москвы И. Е. Забелина и С. П. Бартенева и их продолжателей мы знаем историю и топографию древнего Кремля во многих подробностях2. Для шеститомной «Истории Москвы» (1952) И. А.

|

Археологи исследовали гончарный горн, яму для бракованной посуды (в ней обнаружено множество черепков, в том числе с клеймом мастерской — крест в круге — на днище), глиняные игрушки и изразцы. Эти находки ученые датировали XVII веком.

|

Неуместное остроумие чуть не стоило Татищеву языка — митрополит едва умолил великого князя избавить «шутника» от этого жестокого увечья, а опасная шутка оказалась грозным пророчеством — в 1492 году Андрей Большой был схвачен и спустя год умер в тюрьме. Присланным в Москву новгородским архиепископом Геннадием попам, которые спьяну «ругались» над святыми иконами, дали кнута и отправили обратно в Новгород.

|

|

Двор был окружен каменной стеной с воротами с восточной стороны; на противоположной стороне, у Неглинной, к стене примыкали кузницы, по всем другим сторонам — амбары. В плане Пушечный двор представлял собой неровный четырехугольник со сторонами 88 саженей по южной стене, 82 — по северной, 27 — по восточной и 48 саженей — по западной. Двор был многолюден.

|

|

Двор богатой усадьбы был замощен плахами и дранью. Боярский дом обычно стоял в глубине двора. На улицу выходили тын и здания хозяйственных построек. Позднее, в XVIII веке, в дворянских усадьбах сформировался курдонер — парадный, чистый двор перед главным домом, а хозяйственные постройки и сад были отнесены за дом. Ремесленники и торговцы, напротив, стремились располагать свои дома ближе к улице для удобства общения с покупателями и заказчиками.

|

Ближе к стене Белого города находились слободы котельников и колпачников, память о которых сохранили наименования: церковь Успения Богородицы в Котельниках и Колпачный переулок От Артемонова переулка к следующей радиальной улице — Фроловке (Мясницкой) — вновь протянулись дворы Покровской сотни. Ближе к Китай-городу, между Покровкой и Ев- пловкой (начало современной Мясницкой) находился Златоустовский монастырь.

|

Слобода протянулась от Воронцова Поля до Покровских ворот. На одном ее конце располагалась церковь Апостола Иакова Зеведеева, на другом — Усекновения главы Иоанна Предтечи.

|

|

Австрийский посланник Августин Мейерберг, находившийся в российской столице в 1661 — 1662 годах, пишет: «Однако ж ничего не было великолепнее в этом параде множества князей, детей думных бояр и всех великокняжеских спальников из дворян, с самим великокняжеским любимцем, князем Юрием Ивановичем Ромодановским, пожелавшим ехать перед самою нашею каретой, от начала предместья до нашего подворья».

|

Ведал этим садом Аптекарский приказ, созданный в конце XVI века для охраны здоровья царя и членов его семьи. Позднее пользоваться лекарствами из государевой аптеки получили возможность бояре, ас 1673 года — и все остальные москвичи.

|

Вокруг Симеона сложился кружок образованных людей — книжников, ценителей поэзии, ориентировавшихся в своих культурных предпочтениях на западную традицию, пришедшую в Россию с бывших земель Речи Посполитой.

|

Здесь сформировались четыре крупнейшие улицы, шедшие от ворот Кремля: Никольская, Ильинка, Варьская (Варварка) и Великая. После строительства китайгородских укреплений начала складываться и сеть переулков, которая хорошо читается уже на первых планах Москвы конца XVI— начала XVII века. Эти планы изображают и сердце Китай-города — место, где бурлила городская жизнь.

|

Среди обитавших в приходе представителей старинного столбового дворянства можно отметить и семейство Нащокиных, глава которого, прапорщик Николай Михайлович Нащокин, умер в 1779 году. Отпевали его 1 сентября в церкви Кира и Иоанна, а погребали 4 сентября в Новоиерусалимском Воскресенском монастыре 65. Двор Нащокина перешел к его вдове Наталье Никитичне 66. С середины столетия в приходе также проживало семейство Муромцевых.

|

В мае 1606 года здесь разместили царского тестя Юрия Мнишека и других польских дворян. Во время московского восстания 17 мая воевода и его спутники смогли отсидеться за крепкими стенами Цареборисовского двора, пока бояре не спасли их от толпы. Сюда же после низложения с престола посадили под арест неудачливого царя Василия Шуйского. После того как поляки вступили в Кремль, на Цареборисовском дворе расположились командующий войском гетман С.

|

Захватил его земли, оставив его самого и его близких в таком плачевном и трудном положении, что на следующий день Никита Романович послал к нам на Английское подворье, чтобы ему дали низкосортной шерсти сшить одежду, чтобы прикрыть наготу свою и своих детей, а также просить у нас какую-нибудь помощь». Впоследствии опала была снята. В конце правления Ивана Грозного Н. Р. Юрьев упоминается в числе ближайших к царю бояр.

|

Активное мощение улиц проводилось Земским приказом на протяжении всего XVII столетия. Царь Михаил Федорович указал мостить улицы в Земляном городе, за Сретенскими и Покровскими воротами, взимая деньги с расположенных там лавок Спустя несколько лет мостовые были уже и в Заяузье.

|

|

|